01.08.2025 l DURANT L’ÉTÉ 1956, trente-trois caisses volumineuses en bois sont acheminées vers Londres depuis Paris, afin de rejoindre les réserves du Victoria and Albert Museum, musée dédié aux arts décoratifs. Un trésor vient de quitter la France dans l’indifférence. Dans une partie des malles, les archives de la maison Worth ayant régné sur la mode internationale durant quatre générations. Un ensemble extraordinaire d’échantillons, dessins, gravures, photographies, coupures de presse, livres…

Pourquoi l’Angleterre ? Peut-être eu égard aux origines de son fondateur, Charles Frederick Worth né dans le Lincolnshire en 1825, ayant rejoint la capitale française à 20 ans après avoir travaillé à Londres dans des magasins de nouveautés. Ou, plus probablement, parce que la vénérable entreprise avait été rachetée en 1954 par la branche londonienne de cette autre maison de mode française Paquin, avant que celle-ci ne disparaisse et fasse don des archives des deux entreprises à l’institution muséale anglaise. La branche des parfums Worth perdurera, restant dans la famille jusqu’en 1986.

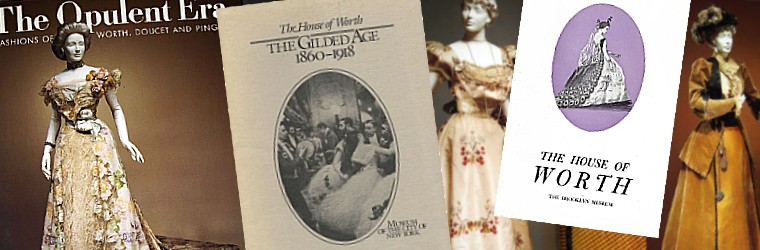

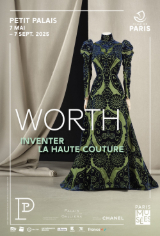

Dès 1958, riche de ces archives, le Victoria and Albert Museum lui consacre une exposition, The House of Worth. A Centenary Exhibition of Designs for Dresses (1858-1958), suivi par des musées américains : le Brooklyn Museum à deux reprises, en 1962 et 1990, et le Museum of the City of New York en 1982 [1]. En France, il aura fallu attendre 2025 pour que le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, organise enfin avec le Palais Galliera, son musée de la mode, « Worth. Inventer la haute couture », pour le bicentenaire de la naissance de son fondateur !

En dehors des catalogues d’expositions, seules deux biographies, en anglais, ont été consacrées à Charles Frederick Worth, l’une en 1954, l’autre en 1980, sans jamais être traduites en français [2]. Inconnu du grand public (français), il n’était connu, jusque là, des seul·es spécialistes. Même chose pour un ouvrage complet sur la saga Worth, documentée jusque-là par des études essentiellement anglo-saxonnes. Ce n’est qu’en 2017 que paraît La maison Worth (1858-1954). Naissance de la haute couture en anglais, chez Thames & Hudson, et en français, chez La Bibliothèque des Arts, éditeur suisse, ouvrage de référence de Chantal Trubert-Tollu, descendante et collectionneuse Worth, de Françoise Tétart-Vittu, historienne de la mode et ancienne conservatrice au Palais Galliera, et de deux spécialistes de la parfumerie. En introduction, l’ouvrage questionne : « La maison Worth est-elle si connue ? ». Ce beau livre est désormais complété par le catalogue de l’exposition parisienne qui présente des essais tout à fait passionnants.

« L’ORDONNATEUR DE LA FÊTE SUBLIME ET QUOTIDIENNE DE PARIS »

Comment expliquer ce long oubli alors que pas un livre d’histoire de la mode n’omet de citer celui qui est considéré, selon la formule consacrée, comme le « père de la haute couture », celui qui a masculinisé le métier de « couturière » et lui a donné le statut d’artiste ? Un personnage haut en couleur, incontournable au Second Empire, spécialiste des grands événements mondains et des couronnements. Sous la plume de Marguerite de Ponty alias Stéphane Mallarmé, il était « l’ordonnateur de la fête sublime et quotidienne de Paris, de Vienne, de Londres et de Pétersbourg » (1874).

Sa clientèle immédiatement mondialisée allait de l’impératrice Eugénie en France à toutes les cours d’Europe, jusqu’à la Russie des Tsars, de riches Américaines à des souveraines de territoires aussi lointains qu’Hawaï, lnde, Chine et même Japon, comme le détaille le catalogue ! Son nom est alors omniprésent dans la presse. Il inspire les écrivains comme Emile Zola pour le personnage de Worms dans La Curée. Il habille les actrices en vue à la scène comme à la ville. Les peintres immortalisent ses clientes dans ses tenues, on parle même de « portraits de robes ». Quand il disparaît en 1895, les condoléances affluent du monde entier.

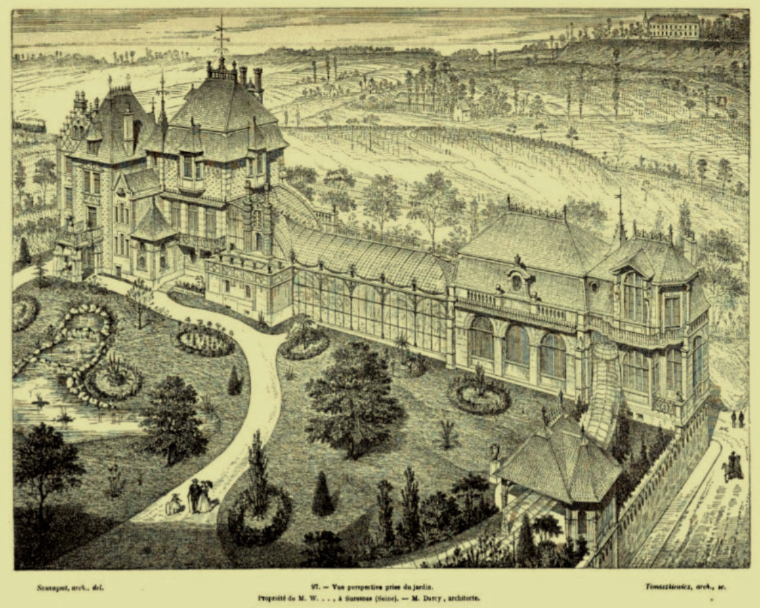

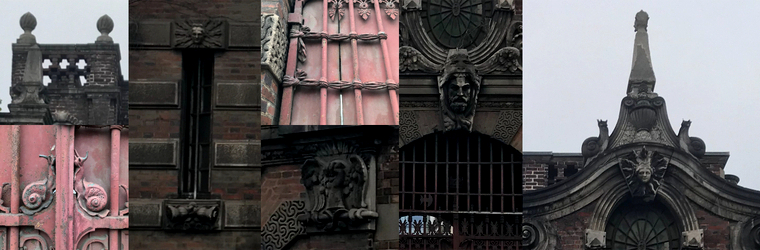

Même sa maison (de campagne) sur les hauteurs de Suresnes (92) était en soi une curiosité. Pour la clientèle de la ligne Paris-Versailles, quand le chemin de fer passait par la gare face à laquelle elle était construite, elle ne passait pas inaperçue. En 1880, un chroniqueur du Figaro recommande de ne pas louper cette « villa à prétention de château d’une architecture tout à fait bizarre » [3]. Pas vraiment séduit mais très inspiré, il la décrit ainsi : « C’est un méli-mélo de tous les styles, un amalgame disgracieux de tourelles, de toits pointus, plats et carrés, de belvédères, de cheminées monumentales, de clochetons, de pignons, de piliers, de pigeonniers, de colonnettes, de girouettes, le tout en briques : un ensemble opulent, cossu, criard... » Puis, dévoilant l’identité de son propriétaire, il qualifie alors la demeure de « Kremlin de la couture ».

Ailleurs, l’architecte Anatole de Baudot reconnaît que c’est une « habitation, un peu décousue, mais d’un effet très pittoresque et plein de gaieté », quand des journalistes américains du Harper’s Bazar, invités à la visiter en 1874, ressortent subjugués par cet « Aladdin’s Palace » [4]. Il est vrai que de l’extérieur, cet ensemble édifié progressivement par l’architecte Denis Darcy, passé par l’agence de Viollet-le-Duc, devait dénoter dans cette banlieue chic parisienne avec son style d’inspiration Tudor.

Mais à l’intérieur, elle réservait de nombreuses surprises, avec son jardin d’hiver reliant le bâtiment principal à l’orangerie transformée en salle à manger, sa fontaine à parfum, sa décoration intérieure surchargée de collections (céramiques, peintures, sculptures, tapisseries, meubles et costumes anciens…), son parc peuplé d’un mini-lac, de kiosques reliés par une allée couverte d’une marquise, de serres aux plantes exotiques, de colonnes du palais des Tuileries et de vestiges de l’Hôtel de Ville de Paris, ruines achetées après les destructions de 1871.

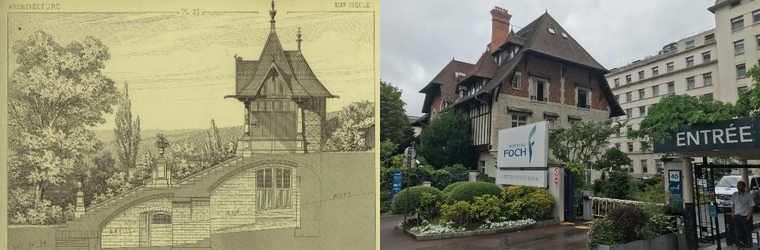

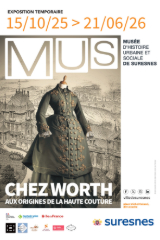

Hélas, l’un de ses fils fit raser la propriété pour faire construire sa propre villa qui existe toujours sous le nom de pavillon Balsan à l’entrée de l’hôpital Foch édifié sur le domaine dans les années 1930 [5]. Peu de photographies existe de la demeure extravagante du couturier. Le MUS (Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes) en possède quelques-unes que l’on pourra voir dans une exposition à venir en octobre 2025, « Chez Worth, aux origines de la haute couture » ! [6] (Suite après l’encadré)

De l’incroyable propriété de Charles Frederick Worth à Suresnes, il ne subsiste à peu près rien, à l’exception de son étrange pavillon d’entrée au 15 avenue Franklin-Roosevelt (ancien 43, rue du Mont-Valérien). Bien que tronqué, sa fonction de porche d’entrée pour les attelages et de logement pour un gardien, l’a peut-être épargné. Il fait aujourd’hui partie du périmètre de l’hôpital Foch, agrandi à l’arrière par une annexe moderne et utilisé par ses services.

Voilà ce qu’en disait en 1877 l’artiste Marie Bashkirtseff dans son journal : « Le château ou plutôt la villa est une merveille, depuis la loge du concierge jusqu’au pigeonnier » [7]. Suffisamment original pour être le sujet de cartes postales dans les années 1900, il possède toutes les caractéristiques architecturales de la villa disparue, à commencer par l’alternance pierre et brique, et conserve de nombreux éléments décoratifs, certains rappelant la personnalité de son ancien propriétaire, ce qui en fait toute la valeur. Comme l’escargot choisi comme emblème par le couturier parce que le gastéropode porte sa maison sur son dos et trace son chemin (visible sur le portail et de chaque côté du fronton, ce qui a donné localement au pavillon le surnom de « portail aux escargots ») ou des motifs textiles curieusement tendus sur le portail.

Bonne nouvelle, cette façade, dégradée et noircie par le temps, sera bientôt restaurée avec son portail, la ville de Suresnes s’apprêtant à signer une convention avec la fondation Foch, propriétaire des lieux, pour cela [8]. Un appel au mécénat sera lancé en octobre 2025, concomitamment à l’ouverture de l’exposition Worth au MUS, par la Fondation du patrimoine afin de compléter le financement des travaux estimés à 64 200 € HT (hors honoraires et autres frais) et assumés principalement par la municipalité. Si ce pavillon, malgré son intérêt esthétique et historique, ne bénéficie d’aucune protection au titre des monuments historiques, il fait partie d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), ce qui nécessite l’avis conforme d’un·e architecte des Bâtiments de France pour toute intervention.

Dommage que la partie cachée du pavillon ne bénéficie pas de cette même restauration car elle possède également des éléments dignes d’intérêt. Pour cela, il faut entrer dans l’hôpital et trouver l’arrière-cour où l’on découvre avec étonnement une autre survivance de la demeure Worth, un très beau mur avec pignon à gradins. Peut-être un reste des écuries. Le passage sous le porche cache d’étranges bas-reliefs, des jardinière intégrées et une élégante porte en bois miraculeusement conservée. L’hôpital semble abriter d’autres vestiges épars.

Si l’entreprise Worth survit au grand couturier, c’est justement parce que sa figure fut érigée en icône, ses fils entretenant sa légende, préfigurant les stratégies marketing des marques modernes capitalisant sur un nom. « Son image est devenue consubstantielle de l’identité de la maison », écrit Marine Kisiel, co-commissaire de l’exposition parisienne (cat. p.156). jusqu’à créer la confusion, encore aujourd’hui, entre les différents Worth qui coexistèrent et se succédèrent à la tête de la maison. Cela rend d’autant plus troublant l’oubli du nom et de la marque.

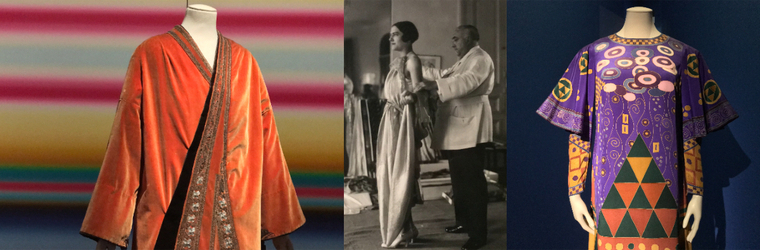

Derrière le créateur cultivé puisant son inspiration dans l’histoire de l’art, derrière le roi du marketing, fonctionnait une véritable usine, employant un millier d’ouvrières et d’ouvriers aux tâches bien réparties, capables de produire un vêtement en un temps record. A sa mort, le Figaro ne s’y trompa pas, le désignant comme le « fondateur de l’industrie de la confection et de la couture ». L’un de ses secrets : appliquer des « méthodes d’ennoblissement des textiles » selon la formule d’Emilie Hammen (cat. p.207), par l’ajout de passementeries, pampilles, perles, paillettes... Trop, selon certains. C’est cette organisation bien huilée qui permit à sa descendance de perpétuer le mythe, avec le talent créatif en héritage sur plusieurs générations. Un exemple unique dans la mode. Une dynastie qui sut nouer des alliances avec un autre empire du luxe français, Cartier, pas seulement pour affaires mais aussi à travers deux mariages !

MATIÈRE (TEXTILE) À EXPOSITION

L’ingratitude des musées français à l’égard de Worth est d’autant plus incompréhensible qu’en visitant la fabuleuse rétrospective du Petit Palais, on est surpris que tant de vêtements de la griffe aient survécu, conservés dans de si nombreuses institutions de par le monde : Espagne, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni… et même Russie (notamment la garde-robe de l’impératrice Maria Feodorovna) qui, suppose-t-on, n’a pas pu participer à la manifestation vu le contexte géo-politique. Ce n’est vraiment pas la matière (textile) qui manque pour une exposition.

La France, elle-même, si elle ne possède plus les archives de la maison, conserve, outre les précieuses photos des modèles déposés pour se prémunir des contrefaçons dans les années 1920, des pièces iconiques, comme celles provenant de la garde-robe de la comtesse Greffulhe, créations du fils Jean-Philippe Worth, objet d’une magnifique exposition en 2015 au Palais Galliera. Pas une exposition sur l’histoire de la mode n’oublie de citer et de présenter une création Worth, de « Sous l’Empire des crinolines (1852-1870) » en 2008 (Palais Galliera) à « Fashion Forward, Trois siècles de mode (1715-2015) » en 2016 (musée des Arts décoratifs), en passant par « L’impressionnisme et la mode » en 2012 (musée d’Orsay), rendant d’autant plus frustrante et étrange cette absence de reconnaissance.

L’exposition qui redonna peut-être sa juste place à Charles Frederick Worth, mais parmi une multitude d’autres figures du secteur de la couture, aura été l’excellente « Fashion Mix. Mode d’ici, créateurs d’ailleurs » en 2014 au musée de l’Histoire de l’immigration, en collaboration avec le Palais Galliera. Elle rendait hommage à l’immense apport des étranger·es à la patrie de la mode, à commencer par Worth qui aurait tenu à ce que l’on prononce son nom à la française, « Vort », comme le fait toujours sa descendance. Preuve de son attachement à la France, c’est d’ailleurs à Suresnes qu’il repose.

Faut-il voir dans son origine d’Outre-Manche une explication à cette longue mise en quarantaine de nos musées, au regard de la relation si particulière qu’entretient la France vis-à-vis de ses personnalités étrangères, entre fascination et défiance ? Tant d’autres exemples contredisent cette hypothèse. Alors ?

MATIÈRE (TEXTILE) À EXPOSITION

Manifestement, il est plus facile d’organiser une exposition mode sur une marque relativement ancienne mais toujours active que sur une marque éteinte. C’est la promesse d’une forte médiatisation et d’une importante fréquentation, sans oublier le soutien bienveillant de la marque elle-même. Au risque de flirter avec l’auto-célébration, l’événement entrant parfois dans la propre stratégie de communication de l’entreprise. On peut citer au musée des Arts décoratifs : « Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli » (2022), « Christian Dior, couturier du rêve » (2018), « Balenciaga Paris » (2006) ; au Palais Galliera : « Gabrielle Chanel. Manifeste de mode » (2020), « Jeanne Lanvin » (2015)...

Force est de constater que les expositions de mode, nombreuses ces dernières années, concernent plutôt des marques actives, montées par les musées en collaboration avec les entreprises quand ce n’est pas directement elles-mêmes qui se mettent en scène dans des publi-expositions. Elles sont rares les expositions de marques défuntes, elles font figure d’exception. En cherchant, on a seulement trouvé « Madeleine Vionnet, puriste de la mode » (2009) et « Schiaparelli » (2004, avant sa relance) aux Arts décoratifs, ce qui fait très peu.

Peut-être aussi, est-il plus difficile de trouver des mécènes quand la marque est tombée dans l’oubli. Pourtant, l’exposition Worth bénéficie d’un soutien de poids avec la maison Chanel, déjà partenaire du Palais Galliera. Il est d’ailleurs amusant de constater comment l’entreprise cherche à en tirer profit, se présentant, dans son communiqué, comme la « plus ancienne Maison de Haute Couture toujours en activité ». Après avoir vanté l’importance de Charles Frederick Worth (en zappant ses successeurs), elle revient vers sa propre fondatrice : « Prolongeant le changement du statut de l’artisan couturier opéré par Worth, elle a été l’actrice et, à travers ses créations, l’interprète des changements radicaux qui se sont opérés dans la société, ainsi qu’une mécène proche des artistes, cinéastes, écrivains et des personnalités de son siècle ».

Ce n’est pourtant pas à Coco Chanel que l’on pense en premier comme successeure de Worth mais plutôt à Paul Poiret, passé comme apprenti dans ses ateliers et qui fait l’objet actuellement d’une très belle exposition au musée des Arts décoratifs, « Paul Poiret, la mode est une fête », s’inscrivant dans le centenaire du mouvement Art déco. Si sa maison a fermé en 1929 après seulement environ 25 ans d’existence, il a eu plus de chance mémorielle que Worth. Peut-être parce que, plus proche de nous, il a inspiré d’autres grands couturiers, comme Christian Dior ou Yves Saint-Laurent, qui s’en sont revendiqué.

Les musées français n’ont pas complètement oublié Paul Poiret. En 1974, le musée Jacquemart-André a présenté « Poiret le magnifique 1879-1944 » et en 1986, le Palais Galliera, « Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de la mode Art déco ». Enfin, en 2013, le musée international de la Parfumerie, à Grasse, a proposé « Paul Poiret, couturier parfumeur ». Pour l’étranger, il n’est pas non plus un inconnu. De grands musés l’ont honoré à Tokyo (1985), New York (2007) et même Moscou (2011) ! Si Worth sort de la pénombre et retrouve enfin la pleine lumière, souhaitons que d’autres figures oubliées de la mode fassent également l’objet d’expositions. N’est-ce pas là la mission des musées ? La liste est longue : Rose Bertin, Hippolyte Leroy, Mme Roger, John Redfern, Jacques Doucet, les soeurs Callot... ◆ Bernard Hasquenoph

WORTH, INVENTER LA HAUTE COUTURE

WORTH, INVENTER LA HAUTE COUTURE

Exposition

#expoworth

7 mai - 7 septembre 2025

Exposition + Musée gratuit : 17 € / 15 € / Gratuités habituelles

Petit Palais, Paris

www.petitpalais.paris.fr

WORTH. INVENTER LA HAUTE COUTURE

WORTH. INVENTER LA HAUTE COUTURE

Catalogue

Par Sophie Grossiord, Marine Kisiel, Raphaële Martin-Pigalle

Edition Paris Musées, 2025

272 pages

45 €

LA MAISON WORTH (1858-1954). NAISSANCE DE LA HAUTE COUTURE

LA MAISON WORTH (1858-1954). NAISSANCE DE LA HAUTE COUTURE

Par Chantal Trubert-Tollu, Françoise Tétart-Vittu, Jean-Marie Martin-Hattemberg, Fabrice Olivieri

Edition La Bibliothèque des Arts, 2017

335 pages

59 €

CHEZ WORTH, AUX ORIGINES DE LA HAUTE COUTURE

CHEZ WORTH, AUX ORIGINES DE LA HAUTE COUTURE

Exposition

15 octobre - 21 juin 2026

Exposition + Musée : 6 € / 4 € / Gratuités habituelles

MUS - Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes

mus.suresnes.fr

[1] The House of Worth, Brooklyn Museum, 1962 ; The Opulent Era, fashions of Worth, Doucet and Pingat, Brooklyn Museum, 1989-1990 ; The House of Worth, the gilded age 1860-1918, Museum of the City of New York, 1982.

[2] The Age Of Worth : Couturier To The Empress Eugenie, Edith Saunders, Longmans, Green and Co, London, 1954 ; Worth, Father of Haute Couture, Diana de Marly, Elm Tree Books, London, 1980.

[3] Le Figaro, 12.08.1880.

[4] Gazette des architectes et du bâtiment, 1868-1869, n°18, p. 174 ; Harper’s Bazar, 14.02.1874.

[5] Tout ou partie des vestiges du palais des Tuileries conservés longtemps dans le parc de l’hôpital a été acquis en 1956 par la ville normande de Barentin.

[6] Le MUS est un musée très intéressant surcette ville de banlieue au riche passé et facilement accessible par le tramway T2 puisque logé dans l’ancienne gare de la station Suresnes-Longchamp.

[7] Bulletin de liaison du cercle des amis de Marie Bashkirtseff, cité dans La maison Worth (1858-1954). Naissance de la haute couture, p. 166.

[8] Conseil municipal de Suresnes, 25.06.25.